(1/4)

幾つもの堅い木がかち合う音を、なつかしいと思うのは何故か。

聞き慣れた音のはずだ。

義憤と信念を抱いて反乱軍に加わった勇猛な戦士たちが、互いに切磋琢磨する――修練に励む音。そのはずだ。

なのに。

なのに、何故なつかしいと感じたのか。

仰ぎ見る空の色合いがそう思わせるのか。

あるいは、目端に覗く山間の形のせいか。

鼻腔をくすぐる土草の匂いが、否応なしに無き故郷を思い起こさせる。

眉間の痛み。痺れる手のひら。

ああ……何もかもがあの頃を思い起こさせる。

そして、決定的なのは――

「――……ライザス」

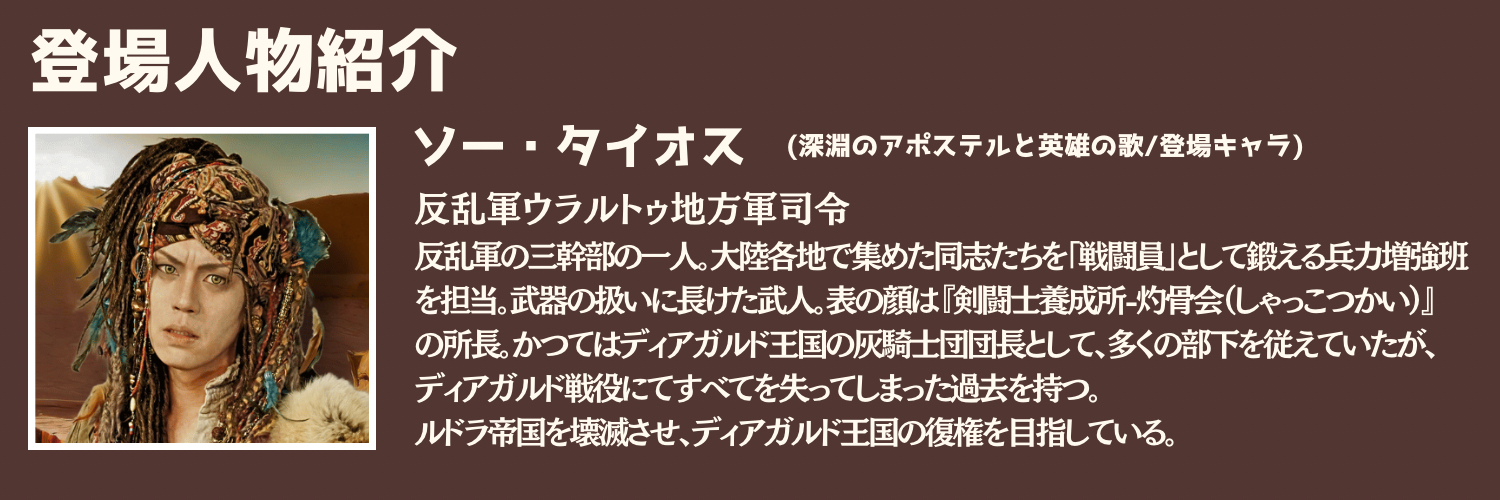

今は亡き、若かりし頃の同胞。同期であり同時に好敵手でもあった。そして羨望すら抱いた戦友の――ライザスの顔を見た瞬間、ソー・タイオスは悟った。

決して取り戻すことのできない日々。

忘れることなどできない、昔日の記憶。

これは、そう。

ああ、また……あの頃の夢か。

◇◆◇

竜を奉じる魔法大国、ディアガルド。

そのディアガルド王国が大陸に誇る壮麗にして勇猛と知られた騎士団で、私--ソー・タイオスはその男に出会った。

「私はライザス、ライザス・ニヴァーナルだ。共に切磋琢磨し、祖国のために微力を尽くそう」

「……ああ、勿論だ」

この時の出会いが、果たして幸運だったのか不幸だったのかは今でも判ずることはできずにいる。

ライザス・ニヴァーナル。

品行方正。文武両道。国と王への忠誠厚く、悪を糺し善良を尊しとする彼の高潔な精神は、騎士とは斯くあれりと言わんばかりの模範的な姿であり、まるで物語に登場する騎士そのもののような男だった。

騎士団に入団後、瞬く間に頭角を現し、多くの同期や先達たちから将来を嘱望され――そしてそれに応えるように若くして紫騎士団の団長の座へと駆け上がった彼に対し、言い方は悪いが……私はいつも後塵を拝する立場にあった。

同期として、彼が目覚ましい成果を積み上げ活躍していく姿を誇らしく思うのと同じくらい、共に騎士団の門を叩いたはずの彼との間に開いていく〝差〟に、いつしか私の中に羨望と嫉妬が交じり合った、複雑な感情が生じるようになっていた。

ライザスが紫騎士団の団長となった数年後、私は追うように紫騎士団の副団長に就任する栄誉を授かった。ライザスと肩を並べ、副団長として騎士団を率いることは誇らしかった。

それは間違いなく私の本心だ。

しかし同時に、「ライザス・ニヴァーナルには遠く及ばない存在」と言い渡されているようだと、その頃の私がそんな風に考えていなかったと言えば、嘘になるだろう。

誇らしかった。

同時に羨ましかった。

どちらも、嘘偽りない――私の本音だった。

そんな気持ちを内に秘めながら長らく副団長をしていた私に、ある日一つの転機が訪れた。

「タイオスさん、ついに団長に就任するんですね。 おめでとうございます!」

私の直属の部下であるダウスの言葉が耳に届く。

我がことのように喜ぶ彼の祝辞に、しかし私は苦笑いを浮かべた。

「ありがとう……だが、どちらかと言えば私は、ライザスを退けて紫騎士団の団長になりたかったのだがな」

それはライザスの栄光を追いかけるように、腕を磨き、軍略を学び、当代随一と呼ばれる騎士を超えることが、私の野望に――夢になっていた。

その甲斐あってか、いつの頃からか私自身周囲からの信頼を集めるようになり、王の覚えもめでたく、私は栄えあるディアガルド騎士団の歴史に名を刻むこととなった。

そう、新たな騎士団――灰騎士団の団長として。

「いやいや。これまでの戦功や、長年副団長としてライザス団長と共に紫騎士団を率いていたという実績から、新たに騎士団が創設されるわけですから、すごいことじゃないですか。どうせなら、俺たちで紫騎士団を越えてやりましょうよ! いや、ライザス団長ですら新たな騎士団を設立するってことはしていないんですから、これはむしろ超えていると言ってもいいんじゃないですか?」

「まったく、調子のいいことを言ってくれるな。しかし……そうか。そういう考え方もできるか」

ダウスの言葉に、私は突拍子もない理屈だと思いながら、同時に感心もした。そして、彼の言葉に何処か納得する自分がいたのだから、もう笑うしかない。

「ああ、そうだな。 では、ダウス副団長よ。共に灰騎士団として、我々の責務を全うしよう!」

そう言って、私は新たに授かった宝具「灰の魔導器」と「竜の秘薬」を手に、灰騎士団の団長としての使命を胸に抱く。

それでもなお、心の片隅にライザスへの焦がれる思いが残るが、そういうものなのだろうと私は納得する。

積み重なった様々な意地と信念と羨望、そして嫉妬――それらが私の騎士としての道を彩っていた。

(2/4)

ルドラ帝国によるディアガルド王国侵略戦争。

長年続いていたルドラ帝国からの攻勢は、これまでディアガルドの地理的な影響もあって拮抗状態にあった。

しかしルドラ帝国側で巨大飛空戦艦の開発、そして魔銅兵という新たな戦力が投入されたことにより、この年――戦局が一気に動くこととなった。

A.D.190年:【ディアガルド王国首都、ディアガルド城最終防衛線】

「……くそっ、まだ来るか」

無意識に悪態を零し、舌打ちしながら騎士剣を敵兵から引き抜く。

果たしてもう、どれだけの数の魔銅兵を破壊し、帝国兵を討ち取ったか分からないくらい、ソー・タイオスの意識と思考が定まらなくなってきていた。剣を持つ手は震え、立っているのもやっとという状態だが、灰騎士団を率いる長としての矜持で己を奮い立たせ、重い頭を持ち上げる。

周囲には、自分と同じように満身創痍な騎士たちが、肩で息をし、壁に寄りかかり、あるいは剣を支えに立っている姿が見えた。

「タイオス団長……第一、第二防衛線……共に、壊滅です。生き残った僅かな騎士の報告によれば、敵軍の損害は軽微……間もなく最終防衛線を越えて、城内に突入してくるかと」

部下の絶望的な報告に、ソー・タイオスは深く息を吐いた。

「そうか……前線を指揮していたダウス副団長は?」

此処にいないということは、そういうことなのだろうとは判っていたが、それでも聞かずにはいれなかった。

「紫騎士団の副団長と共に、後退する騎士たちを守るために殿を。しかし、ガガイギア将軍と交戦し……――」

重傷の騎士が、涙を浮かべながらそう吐き出すのを聞いて、タイオスもまたぎりりっ……と、奥歯を強く噛み締める。

紫騎士団時代から共に肩を並べ、常に自分について来てくれた副官の最後。

しかし、その悲嘆にくれる暇すらない。

「――ッッッ。伝令、生き残っている者、動ける者は玉座の間へ集結するよう通達しろ! このままでは陛下の身が危ない!」

騎士たちに撤退を指示しながら、タイオスは対応策を考える。

どうにかして、退路を見つけなければ……。そう、タイオスは考えていたのだが……。

「タイオス団長。〈竜の秘薬〉を使うときではないでしょうか?」

随伴する騎士の一人が、不意にそんなことを口走った。

「ダメだ!その薬を飲めば、竜の力を手にすることができる。だが、一度その秘薬を口にしたが最後――使用者の命を燃やし尽くす劇薬だ。お前たちの命を預かる者として、許可できない!」

タイオスは弾かれるように彼を睨み、一喝する。

陛下たちを守ることが最優先。だが、最早敗戦は必至。此処から状況をひっくり返すことは不可能だ。

ならば、無駄に彼らの命を散らせる必要はない。

どうにかして、退路を見つけなければ……。そう、タイオスは考えていたのだが……。

――その時だった。

凄まじい炸裂音と衝撃がタイオスたち騎士団の頭上を吹き飛ばし、城壁と天井が倒壊する。

そして瓦礫の降り注ぐ音と余波で吹き飛ばされたタイオス。

「――ッッッ!? お前たち、無事か!?」

「は、はい! どうにか、こちら側にいた者は……」

一人の騎士のくぐもった返答に安堵し――だが、次の瞬間タイオスは目の前に広がる光景に、言葉を失った。

崩れ落ちた壁と天井が瓦礫の山と化し、通路を完全に塞いでいたのだ。

「くそっ……いいかお前たち、すぐに合流するぞ! 東棟に向かえ、その後は――」

部下の返事に訝るタイオスの耳には、瓦礫の崩れる音に交じって、遠くから蒸気機関の駆動音と、それすら呑み込むような整然とした軍靴の迫る音が聞こえて来た。

「帝国軍! もう迫って来たのか!」

「タイオス団長、行ってください。此処は我々が引き受けますので」

「――あとをお願いします、団長!!」

声と共に、抜剣の気配。瓦礫の向こうの騎士たちが、一斉に剣を抜くのが判った。

「よせ!此処で命を無駄にするなど許さない!今は生きて陛下たちと合流することを優先しろ!」

タイオスは必死に彼らを呼び止める。

だが、騎士たちにはタイオスの声はもう届かなかった。

「我らはディアガルドの騎士。民に、国に、王に忠誠を誓い、この命を捧げた身だ!」

「民は散り散りとなり、国が崩れ去ろうとも、陛下が生き延びることができれば、いずれこの国は再び興る!」

「――今ここで命を懸け、尊き方々が逃げ延びるための僅かな時間を稼げるならば、本望!」

「―往くぞ!今こそ、竜の力を借りる時だ!!」

瓦礫の向こうの騎士たちが次々と呼応するように声を上げていく様に、タイオスは言葉を失ってしまう。

「ディアガルド王国、灰の騎士。我らが戦友たちよ――ディアガルドのために!!!!」

『ディアガルドのために!!!!』

部下たちの、同胞たちの鬨の声が上がった。

それが、タイオスが聞いた彼らの最後の声だった。

「――待て、待ってくれ………!!!!!!!」

独り残されたタイオスの慟哭は、目の前に積み上がった瓦礫に虚しく反響した。

間もなくして、苛烈な剣戟の音が瓦礫の向こうから反響し、そして――およそ人語とは思えぬ、獣のような咆哮が連鎖するのをタイオスは確かに聞き、その場に膝から崩れ落ちる。

「――く、ぅぁぁああ……」

眼の奥が熱を帯び、視界が霞み、喉からは自然と嗚咽が漏れた。

部下を見捨てることとなった己の無力にうちひしがれながら、それでもタイオスはゆらり……と立ち上がった。立ち上がらなければならなかった。

『――あとをお願いします、団長』

あの言葉に、応えなければならいない。

彼らが王と、国と、民とのために血を流し、命を賭したのならば、己はその決意と覚悟に報いなければならない。

その一心で、タイオスは後ろ髪引かれながらもその場を後にする。ともすれば今すぐにでも彼らの下へ向かい、共に戦おうという衝動を必死に抑え込み走り出す。

――目指すは無論、玉座の間。

幾度かの帝国兵との戦闘を繰り返したタイオスは、近づいて来る気配に向けて無遠慮に剣を叩き込む。

気配の主も応戦するように剣で応じた。相手は、ライザスだった。

「ライザス!?」

「そ、ソーか!」

向こうもこちらに気づき、お互いに一歩飛び退く。

「此処で何をしている」

「陛下の指示だ。殿下を連れ、城を脱出しろ――と」

タイオスの問いに、ライザスは簡潔に答える。ライザスと行動を共にしていた老騎士の腕の中には、まだ幼い姫殿下が抱えられていた。殿下が無事であったことに安堵しながら、しかしこの場におわすべき御方がいないことに、タイオスは気づく。

「陛下はどうした!一緒ではないのか!」

すると、ライザスの表情が苦渋に歪む。まさか……と、タイオスは自分の脳裏によぎった可能性に、自分の血の気が引くのを確かに実感した。そして、それを追い打ちするように……ライザスが絞り出すように言った。

「私たちと殿下を逃がすために……帝国の、仮面をつけた兵士と戦い……そして――」

その先は、言わなくても判った。今この場にいないことが、その答えだからだ。頭を抱えるタイオスに、ライザスは震えた声で続けた。

「誹りは受ける……だけど、今は城を脱出するのが先だ。先導する、行こう」

「……ああ、判った」

ライザスの言葉に、そう答えるのが精一杯だった。

――その後。

城内へ突入した帝国兵に対し、騎士団は〈竜の秘薬〉を用いて奮戦。一時帝国軍側に大混乱をもたらすことに成功したが……その後、戦場に顕れた帝国兵――のちに帝国六将軍となるザラキエル率いる魔人兵と呼ばれる仮面の一団によって全滅したという話を聞かされた。

殿下を連れて、城を無事脱出できたが、部下を見殺しにし、主君を失い、故郷追われる結果となった。

私は、自分の無力さに……ただただ打ちのめされる。

――更に、その後。

私とライザスを含めた生き残った者たちは、姫を守るために大陸を転々としながら隠れ住む日々を過ごしていた。

その中で、ディアガルド王国から逃げ延びた者たちと出会うこともあった。その中には灰騎士団員の家族もいて、彼らと話すたびに怒りと悲しみ、自責の念にかられる。

――私は悔いた。

あの時仲間たちを説得し、引き止められていたら……

あの時、一緒に戦いにいっていれば……

後悔と自責の念ばかりが降り積もっていく。

だが、逃亡する日々を過ごす中で、国を追われた当初こそ私の心に燃え広がっていた復讐心が消えかかりそうになっていた。

そんな中、ある町で私は1人の男に出会った。

名前はフォウ・アルマ。

彼はルドラ皇帝に並々ならぬ恨みを持ち、帝国という巨大な力に対抗するため、小さな組織をまとめていた。

しかし『対帝国』を掲げた組織一つ一つ、それぞれの思想の違いからか、それらの勢力が力を合わせて帝国に反抗するには至っていなかった。

だが、偶然にもディアガルド王から預かっていた宝具『緑の魔導器』の所有者として認められたことで、私たちはフォウ・アルマと手を組むこととなった。

この私の心にあった僅かな燻ぶりが、再び火をともした。

フォウ・アルマがこの小さな反乱分子をまとめ上げ、連合組織の長になりうる人物だと感じた私たちは、彼の元へ同志を集める。

元ディアガルド出身者には「姫」の存命を伝え、復興の兆しを抱かせ、

竜信仰者のグループには、その当時の教祖を連合組織の長へと確約し、

帝国の圧政に苦しむ者には生活の補助を与えることにした。

見る見るうちに組織として大きくなり、「反乱軍リヴァイア=サン」が誕生した。

反乱軍創設時のトップであった竜信仰者の教祖的な存在を、どうにかして組織のトップから引きずり降ろすつもりだったが、私たちの想定よりもはるかに早い段階で帝国兵と衝突し、討たれてしまった。その結果、フォウ・アルマが組織を引き継ぐことになった。

そして、新たなトップの指導の下、反乱軍の勢力はさらに拡大し、大陸の各地に組織の支部を設立するほどになった。

フォウ・アルマが反乱軍の総司令となり、私もウラルトゥ地方軍司令として、ライザスとフォウからの推薦を受け、今の立場に就くこととなった。

また、新たな部下を率いる立場になったことで、過去の過ちを繰り返さないために、自らに『意志が強く、強引に仲間を引っ張る人物』として振る舞うことを課すことにした。

そうしなければ、前へ進むことが出来なかったからだ。

(3/4)

A.D.201年【ウラルトゥ地方某所】

妖精郷メディナヘイムで起きた帝国軍との反乱軍の衝突。

帝国軍の卑劣な作戦を知った反乱軍は、メディナヘイムに潜入していた反乱軍幹部、レッド・チャップ主導の元で行った作戦が見事に帝国側の企みを防ぐことに成功したとの報告があった。

ルドラ帝国の目論見を見事打ち破ったと多くの反乱軍隊員たちが喜びに沸く中、同時に知らされた、【ライザス・ニヴァーナル、ザラキエル将軍と交戦し、死亡】という報告。

一人執務室の椅子に深く腰を落とした私は、机の上に二つのグラスを置くと、秘蔵の酒――今はもう手に入れることも難しくなった故郷の酒をそこに注いだ。

そしてそのうちの一つを手に取り、手に取る者がいないもう一つのグラスに軽くぶつける。

「ライザス。結局、お前と共にこの酒を飲み交わすことはなかったのだな……」

騎士団時代からもそうだったが、反乱軍に籍を置いて以降も互いに各地を飛び交っていたためになかなか顔を突き合わせることもなかったことを思い出す。

鉢合わせても、二言三言言葉を交わして終わりというのがざらだったのだ。

――あの日。

モーデン地方軍基地に足を運んだ私は、そこで部屋の片隅で一人グラスを手にしたまま物思いに耽っているライザスに遭遇した。

帝国軍が妖精郷メディナヘイムで行動を起こす可能性が高いことは、この時点で判っていた。

レッド・チャップの、まるで作戦ともいえないような「作戦」の準備が進んでいることも知っていたし、別動隊の指揮をライザスが執ることも、当然私は知っていた。

「どうした、考え事か? 王国守護隊隊長殿」

「タイオス軍司令……久しぶりだね」

王国守護隊とは、反乱軍の中でも特殊な立ち位置にある部隊だ。ディアガルド王国の姫君――彼女の護衛を任される部隊のことをそう呼んでいる。

だが、その事を知っている者は反乱軍の中でもごく僅かだ。

姫の存在を隠すため、普段は遊撃隊として大陸各地を遷移しているのだが、今回は妖精郷メディナヘイムのことを重く見たフォウ・アルマの指示によって作戦に合流するため、モーデン地方軍基地に来ていたのだ。

かつて、紫騎士団を率いたライザスほどの人材が、軍司令に就いていない理由でもある。

王からの最後の勅命――姫を護れ。

この言葉だけは、違えてはいけない。

「……酒を片手に、難しい表情をする理由はなんだ?」

ライザスは少しの間だけ視線を彷徨わせた後、ゆっくりと口を開いた。

「……大きな作戦があるたびにね、どうしても思ってしまうんだよ。私の判断は、本当に間違っていないのか――ってね」

「……フンッ。騎士の中の騎士と呼ばれた男の科白とは思えんな!」

今となっては懐かしくすらある彼の代名詞を口にすると、ライザスは困ったように微苦笑する。

「騎士の中の騎士……か。そう、だな。ああ、そうだろうとも」

そして、その視線が遥か遠く――南東へ、故郷ディアガルドのあるほうへ向けられたことに私は気づく。

望郷の地をのぞむその眼差しが険しくなり、彼は絞り出すように、言葉を吐く。

「私は騎士だ。騎士として、王命に従うのは当然のことだ。剣を捧げ、誓いを立てた。だから、あの時私は王命に従い、姫を連れ、キミと共に王都を脱した。そのことが、間違いだとは思っていない。思っていない……」

まだ酒が半分残ったグラスをぐっと強く握り、そこに写る自らの顔を見つめながら、ライザスは言った。

「……もしもあの時、王命に反して前線に立っていたら。キミと共に、騎士団を率いて総力戦に挑んでいたら――そんな考えが、時々脳裏を過ぎるんだ」

それは、悔恨の言葉だった。

きっとあの日の自分の行動の是非に悩み、迷い、悔やみ続けているからこそ口にしてしまう言葉だ。

するとライザスは真摯な眼差しを私に向けると、「すまなかった」と、僅かに頭を下げたのだ。

今まで彼からそのような言葉を聞いたことはなく、突然の謝罪の言葉に面食らう私に、ライザスは続ける。

「私も、キミも、多くの部下を失った。死地に向かう仲間たちと肩を並べることもできず、ともに死ぬこともできなかった……そのことを、キミが悔いていることも知っている。だが、そんなキミを、私は軍司令という……多くの部下の命を預かる立場に推薦してしまった。部下の命を預かる重さと、それを失う苦しみと痛みを知っているキミに……再びその苦悩を強いると判っていて……それでも、キミならばできる――と、私の勝手な願望のままにね」

急な出来事に私は唖然としてしまった。

それは……私自身の中にもあった苦悩と後悔が、同じだったからだ。

なればこそ、私も返さねばならない言葉があった。

「謝る必要なんてない! お前は俺に、多くの部下を率いることを背負わせたと言う。だが、俺は王族を護るという騎士の責務を、お前一人に押し付けてしまった。陛下から勅命を受けたのは確かにお前だけだっただろう。しかし、共に生き残ったディアガルドの騎士として、共に忠誠を誓った王家の正当な後継ぎである姫のために剣となり、盾となる――それは民に、国に、王に忠誠を誓った騎士ならば、当然の責務だ。だが、俺は……その責務のすべてを、お前にだけ背負わせた。背負わせて……しまった」

「それは、私は騎士として当然……。そうか、私たちは、お互いに責務を……背負わせてしまっていたのだな」

「そうだな……立場が同じであれば、共に背負うべきものだった」

初めて、自分の心の内を話したことで騎士として通じていたことが分かっただけで少し体が軽くなったのを感じた。

「――『よかった』、か」

ライザスの言葉を思い出しながら、私はらしくないと思いながらも、感傷に浸る。

誰もが、ライザスは正しく、間違うことなく、騎士の中の騎士として正道を歩むと思っていたし、きっとその歩みに間違いなどないと信じていただろう。私だって、ずっとそう思っていた――いや、そう思おうとしていた。

騎士の中の騎士と呼ばれる英傑は、きっと自分のように悩み苦しむことなどないのだろうと、勝手な希望を――願望を押し付けていたに過ぎなかった。

だが、あの時のその言葉を聞いた瞬間、私はそれが過ちだったと。そんなことはないのだと――ようやく納得できた。

正しく騎士であろうとした男は――時に悩み、時に苦しみ、そして悔やむこともある、普通の人間だったのだ。

もっと早くこのことに気付いていれば……私は、私たちは……もっと、歩み寄れたのだろうか?

逆の立場なら、お前もこんなふうに思ったのだろうか?

最後に笑い合ったあの瞬間が、とても尊いもののように思えた。

「いつだって、後悔は先に来てくれないものだな……」

私は深く溜息を零す。

あの遠き昔日を知る、故郷を同じくし、共に騎士団の門を叩き、最も長く付き合いの続いた畏友も、とうとう逝ってしまった。

彼の死もまた、私の中で消えることのない後悔として残り続けるのは間違いなかった。

だが――彼の死を、今の私は心から悼むことができる。

それだけが、今や私の救いのように思えた。

だから、

「――……後は、任せろ」

私はかつて部下たちから投げかけられたその言葉を、自分の意思で口にする。

どうかこの言葉が、彼への手向けになると願って。

そして――私は目を覚ます。

(4/4)

――パチリ、と。

頭の中で何かが弾けるような感覚。

同時に飛行輸送船の休憩室の椅子に座っていた私が眼を開くと、壁際に控えていたミドガルエルフが、私の様子をうかがいながら声をかける。

「ひどい悪夢にうなされていたようだが、大丈夫か?」

「ああ、いつものことだ。気にするな」

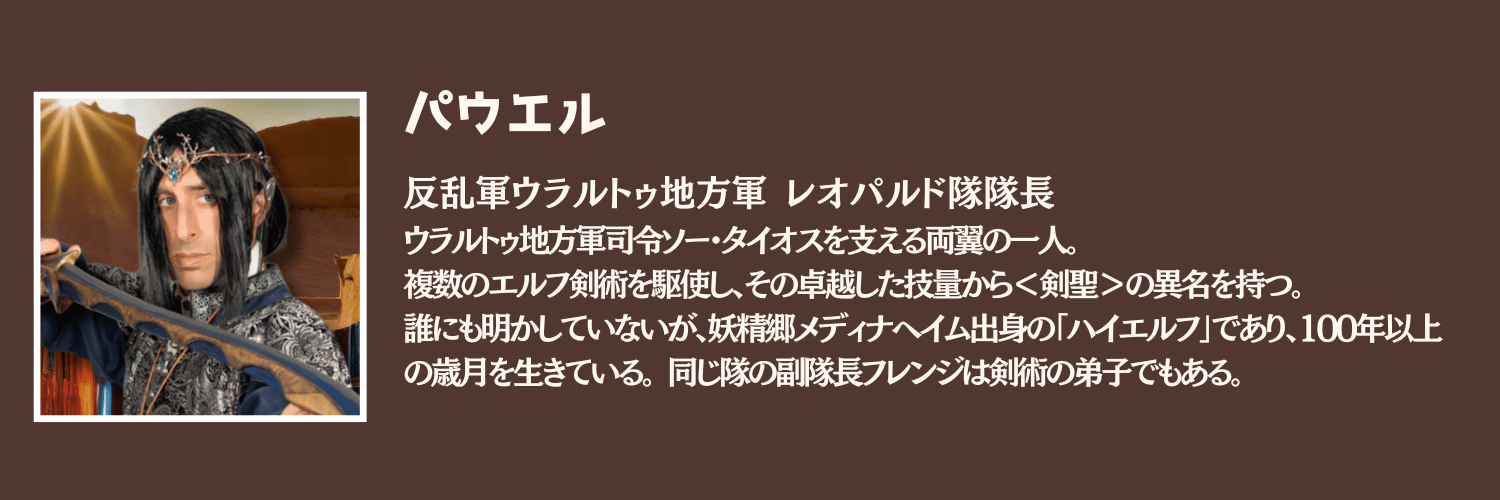

私が最も信頼するウラルトゥ地方軍両翼の一人、剣聖パウエルは心配するように目を細める。対して、私は「問題ない」と首を振りながら続けた。

「……それに、何も悪い夢ばかりでもなかったからな」

そう言って、私は口の端を持ち上げてみせる。

「ふむ、そうか」

と、私の言葉に納得したようにパウエルが頷き、深く追求することはなかった。

と同時に、ある男が乱暴にドアを開けて、騒がしい声と共に入ってくる。

「おっい、タイオス!起きてるか!おいおい、外は砂だらけだぜ! これが砂漠か、すごいな! あ、そうだ、ちょっと聞いてくれ!」

しかし、パウエルが声を遮る。

「ダンザ、もう少し静かにドアを開けられないのか。 もしタイオス司令が眠っていたらどうするつもりだったんだ」

「ああ、すまなかった。初めての砂漠地帯だったからな。 この感動をタイオスに伝えたかったんだ。 お前は固いぞ、パウエル! タイオスは起きてたからいいじゃないか! ハッハ」

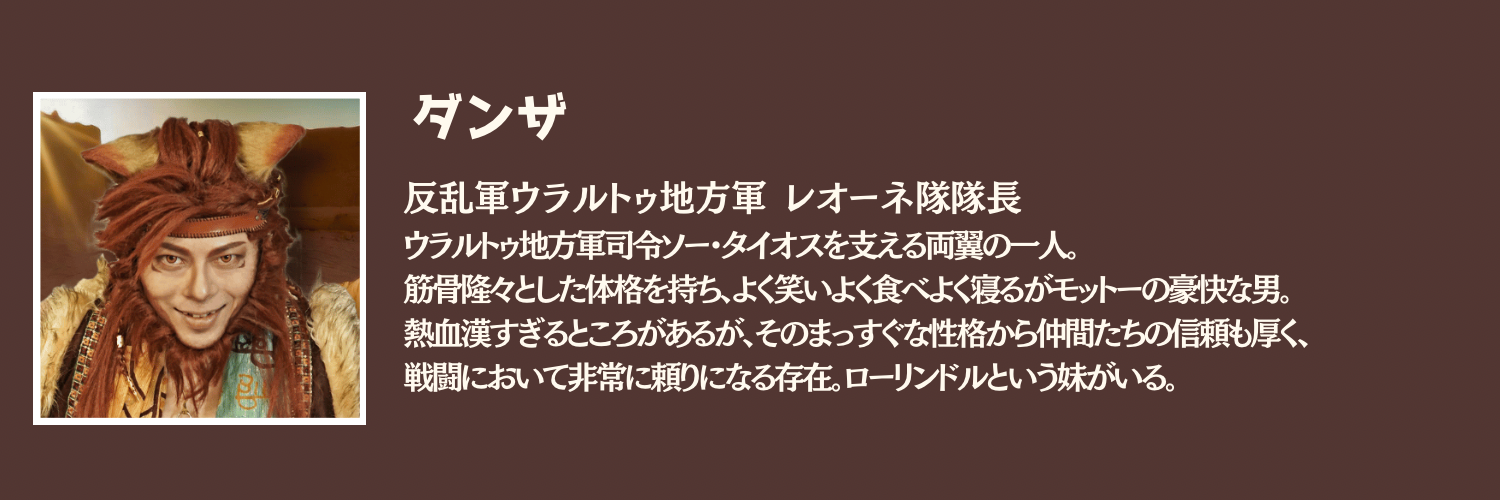

そうやって快活に笑う筋骨隆々な男こそ、両翼の片割れ――レオーネ隊隊長のダンザだ。

「タイオスではなく、タイオス司令だ。 ここではいいが、下の者がいるときは気を付けるんだぞ」

「ああ、分かってるさ」

パウエルの苦言もさほど気にした素振りもなく、あっけらかんと応じるダンザに、パウエルがやれやれと呆れたように肩を落とすのを見ながら、私はダンザに訊ねる。

「それで……ダンザ、何かあったか?」

「おっと、そうだった。さっきこの船の船長さんから報せがあった。砂嵐のため目的地の街まで飛行船で行けなくなったみたいでな。途中下船ってわけだ」

「そうか――パウエル」

パウエルに一言かけるだけで、彼は理解した。

「予定より到着が遅れるが、目的地のザハブ・フィダーラへは砂漠を走る船、バナーネで向かうことになるな。 着陸後は急いでフレンジと、フレンジが連れてきたエルフの娘に手配を頼むとしよう」

ダンザは感心して言う。

「流石は物知りの剣聖さまだ」

「ダンザ隊長、お前もタイオス司令と同様に闘技場の戦士として出場する。気温の変化や移動による疲労には十分気を付けることだ」

「はっはっは。オレを甘く見ちゃいけないぜ。 心配すんな! それじゃあ到着まで時間があるから……ローリンドルと組手でもしておくかな!」

ダンザはその場でスクワットをする。

「まったく……」

パウエルが呆れたような顔をしたのちに、深刻な表情で私に言う。

「タイオス司令、ガガイギア将軍がいるとの情報を受けて我らも現地に向かっているが……その将軍は、ディアガルド王国と因縁のある相手だ。 大丈夫か?」

彼の言葉に、私は椅子に深く座り直しながら、はっきりと答えた。

「安心しろ、今の俺は軍司令だ。自分の個人的な感情だけで動くわけじゃない。与えられた任務を果たすだけだ。幸いにも、奴らは俺のことを知らない。たとえ戦うことになっても、素性が露見することはないだろう」

パウエルは納得した表情を見せる。

「そうか。それなら安心だな」

ダンザが大声で言う。

「ウシ! 軍司令さまも気合十分ってことで、そろそろ行くわ!」

ダンザがドアをドカンと空けて部屋を後にする。だが、すぐに振り返って一言。

「タイオス、何か爆発する前には俺らに相談してくれよな? 俺たち両翼は、アンタをいつだって支えるためにいるんだからな!」

そう言いながら、ウインクしてドカンと扉を閉める。

ダンザが騒がしく去った後、遅れてパウエルが微笑みながら言う。

「相変わらず、やかましくて熱い男だな。だが、私も同じように考えている。それに、 私は少しだけヒトより長く生きているから、理解できる悩みもあるだろう」

彼らの言葉を受けて、私は僅かに表情を顰めた。

「お前ら、俺がそんなに悩んでいる顔をしていたのか? 勘弁してくれよ。 じゃあ、もう一度寝るから、飛行船が着陸したら起こしてくれ!」

「ああ、承知した」

そういってパウエルも部屋を後にした。

ガガイギア……その名を耳にした途端に僅かに緊張した私の顔を見て、何かを悟った二人から、気遣いの言葉を掛けられてしまった。

まったく……私は、いい仲間に恵まれている。だが、同時に彼らをいずれは戦地へと向かわせなければいけない立場にある。

我が反乱軍リヴァイア=サンは、ルドラ帝国に対する勢力において、ますますその力を増してきた。

そして、我らの最後の切り札である「姫」の存在が、我らの影響力を更に高めることができれば、その勢いはさらに拡大するだろう。

近い将来、大きな戦になる。 いや、そうするつもりだ。その時、内なる怒りと復讐の炎に燃え、帝国将軍たちを打ち倒すことを心に誓っている。

だが、いつもの夢と、私の持つ「最後の竜の秘薬」が、亡くなった仲間たちへの後悔と、現在の仲間たちを利用していることへの罪悪感を呼び覚ます。

私自身が、先に逝ってしまった仲間たちへの償い方を――命を懸けた彼らに報いる方法を見つけられぬままでいる。

それでも、ここまでついてきてくれた仲間たちの存在こそが、いつの日かディアガルド王国を復興させるための希望であるのは、間違いない。

そのためならば、この身が果たしてどうなろうとも、構わない。

来たるべき日が来たのならば、その時は……

「ライザスよ……お前ならどうする」

その問いに、答える声はなく。

私は目を閉じ、椅子に背を預けた。

夢は、みなかった。

短篇小説 新章3話『May your choices reflect hope, not regret』

あなたの選択が罪悪感ではなく、希望によるものでありますように

執筆 Aoi shirasame

原案・編集 Esta

(あとがき)

いかがだったでしょうか。

今回の物語は、「ソー・タイオス」の過去を描いたものでした。

初登場時の彼の見た目や言動からは想像できないほど、内面には深い葛藤がありました。

彼のライザスへの憧れや、過去の後悔に苛まれる日々を過ごしながらも、新たな自分を演じ、前に進もうとする姿が描かれています。彼の内にずっと漂う暗雲が晴れる日は訪れるのだろうか?

次回のイベントでは、過去から因縁があるガガイギア将軍との対面が控えています。

帝国や反乱軍が関わるストーリーは「サブストーリー」として語られ、リーガロノクト大陸の歴史や展開が気になる方は、ぜひ物語を追ってみてください。

<ソー・タイオスが登場する過去動画>

(な、懐かしい・・・)

小説のタイトルは「私」から「彼」への願いを込めて